Abstract

Eine Gastreportage von Anna Stoll-Bickel*

Fotos: Anna Stoll-Bickel

Ich betrete das Zimmer 122. Hier wird ein Mitarbeiter der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, kurz SFH, einen Vortrag über das Asylverfahren und über Flüchtlinge in der Schweiz halten. Der sympathische Jugendarbeiter fragt in die Runde, was uns Schüler*innen persönlich einfalle, wenn wir das Wort Flüchtling hören. Krieg, Ungerechtigkeit, politische Propaganda. Und Unwissen?

Bekräftigt wird diese Vermutung, als er Statistiken der UNHCR, der Flüchtlingsorganisation der UNO, präsentiert. Schockierende Zahlen: über 65 Mio. Menschen weltweit sind auf der Flucht, die Hälfte davon Kinder. Allerdings haben die meisten Flüchtlinge ihr Land (noch) nicht verlassen, denn zuerst versuchen viele, innert des eigenen Staates weiterzuleben. Der Schritt ins Ausland ist zumeist ein endgültiger, ein Zurück praktisch ausgeschlossen. Das Schweizerische Asylgesetz verbietet nämlich anerkannten Asylant*innen, ihr Herkunftsland wieder zu bereisen. Ein brutales Gesetz, aber ein logisches.

Anschliessend spielen wir Schüler*innen Beamte: Anhand dreier Fallbeispiele müssen wir entscheiden, ob diese Person Recht auf Asyl hat oder nur auf eine vorläufige Aufnahme. Oder zurückgeschickt wird. Meine Gruppe liegt in zwei Fällen falsch: Obwohl der Kurdin, die in der Türkei mehrfach verhaftet worden ist, bei der Rückkehr nicht unbedingt ein Gefängnisaufenthalt droht, wird sie in die Schweiz aufgenommen, da sie persönlich verfolgt worden ist. Eine verwitwete, kosovarische Roma, die von Nachbarn bedroht wurde, muss allerdings zurückkehren. Denn der Kosovo ist seit 2009 in der Schweiz auf der sog. «safe country»-Liste. Sie würde zurückgeschickt, was allerdings die internationale UNHCR als kritisch beurteilen würde: Gerade für alleinstehende Roma – eine Minderheit – sei die dortige Situation prekär. Wir realisieren, wie schwierig und komplex diese Entscheide sind.

Nach einer halbstündigen Pause treffe ich meine Freunde, die in anderen Gruppen waren. Alle scheinen vom Thema gefesselt zu sein, alle reden wild durcheinander: Wusstet ihr, dass Krieg kein Asylgrund ist? Und dass es verschiedene Flüchtlingsausweise gibt? Oder wie das Botschaftsasyl funktioniert hat?

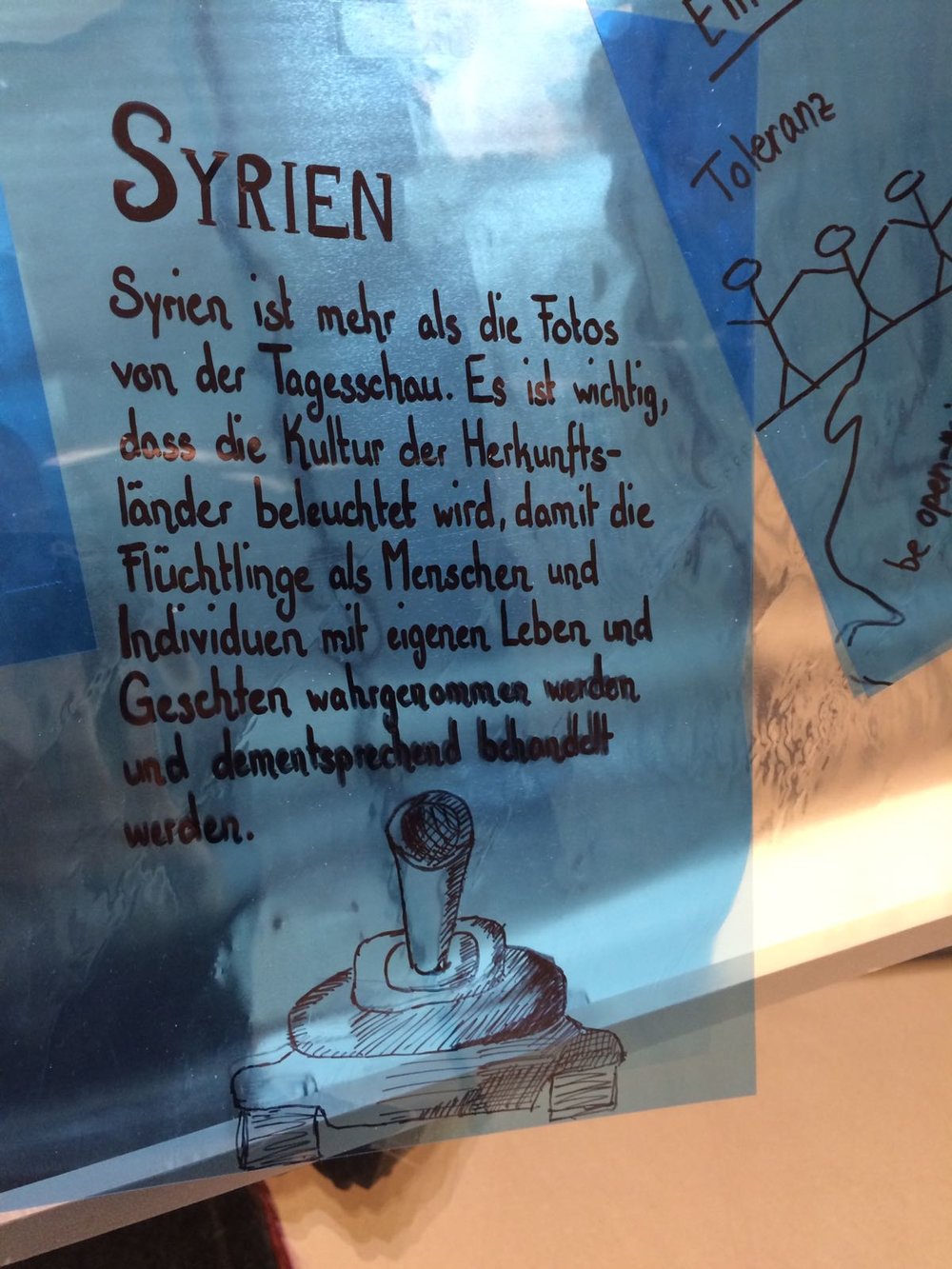

Anschliessend teilen sich die Gruppe wieder auf und geht in verschiedene Zimmer. Man konnte sich im Voraus für eins von sechs Ländern entscheiden, über das man mehr erfahren wollte: Afghanistan, Eritrea, Ruanda, Somalia, Sri Lanka oder Syrien.

Ich habe mich für Sri Lanka entschieden. Eine junge Frau betritt den Raum. Sie spricht über ihr Herkunftsland, das sie vor acht Jahren verlassen musste. In Sri Lanka herrschte von 1983 bis 2009 ein Bürgerkrieg, in dem tamilische Separatisten gegen die singhalesische Mehrheit kämpften. Die tamilische Minderheit wollte nach langer Unterdrückung mehr Rechte. Obwohl die beiden Ethnien nah beieinander auf der dichtbesiedelten Insel, die etwas grösser als die Schweiz ist, leben, unterscheiden sie sich in Sprache, Religion und Kultur. Die Tamilin, die den Vortrag hier an der HoPro hält, war in Sri Lanka eine investigative Journalistin. Sie wurde von der Regierung bedroht: Ruhe damit oder Tod. Wir wissen, wo deine Familie ist.

Mit dem Botschaftsasyl konnte sie in die Schweiz flüchten. Doch auch dort ist es nicht einfach für sie: Im Kanton Schwyz, in den sie eingeteilt worden ist, wird ihr jahrelang ein einfacher Deutschkurs verwehrt. Begründung: Sie arbeitet noch nicht. Sollte es nicht genau andersrum sein? Zuerst lernt man einmal die Sprache, dann sucht man Arbeit? Gebannt hören wir ihr zu. Heute hat sie die Ausbildung zur Migrationsfachfrau erfolgreich abgeschlossen und arbeitet bei der SFH. Nach Sri Lanka darf sie nicht zurückkehren. Ihre Familie dort sieht sie fast nie. Das sei fast das Schlimmste.

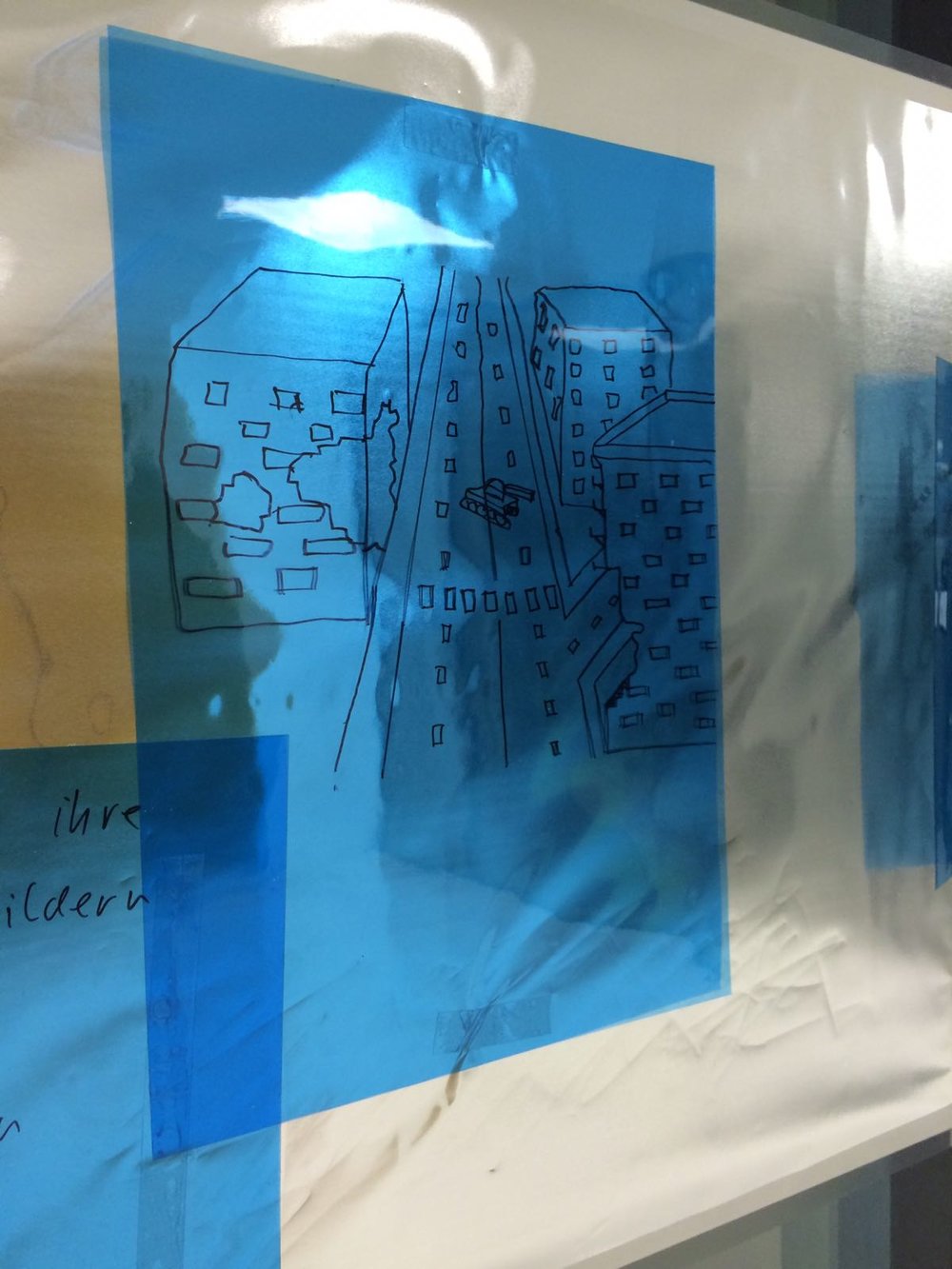

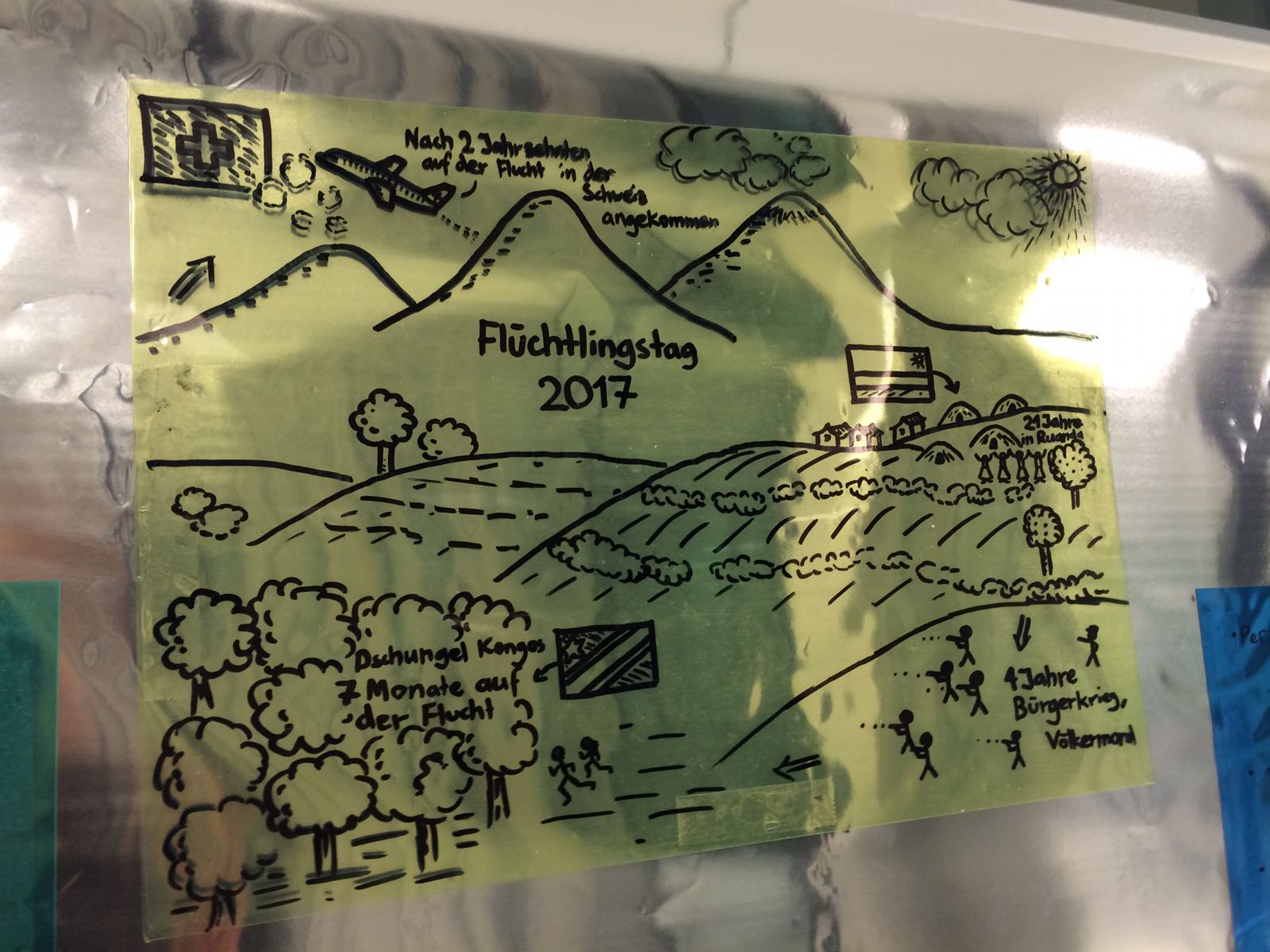

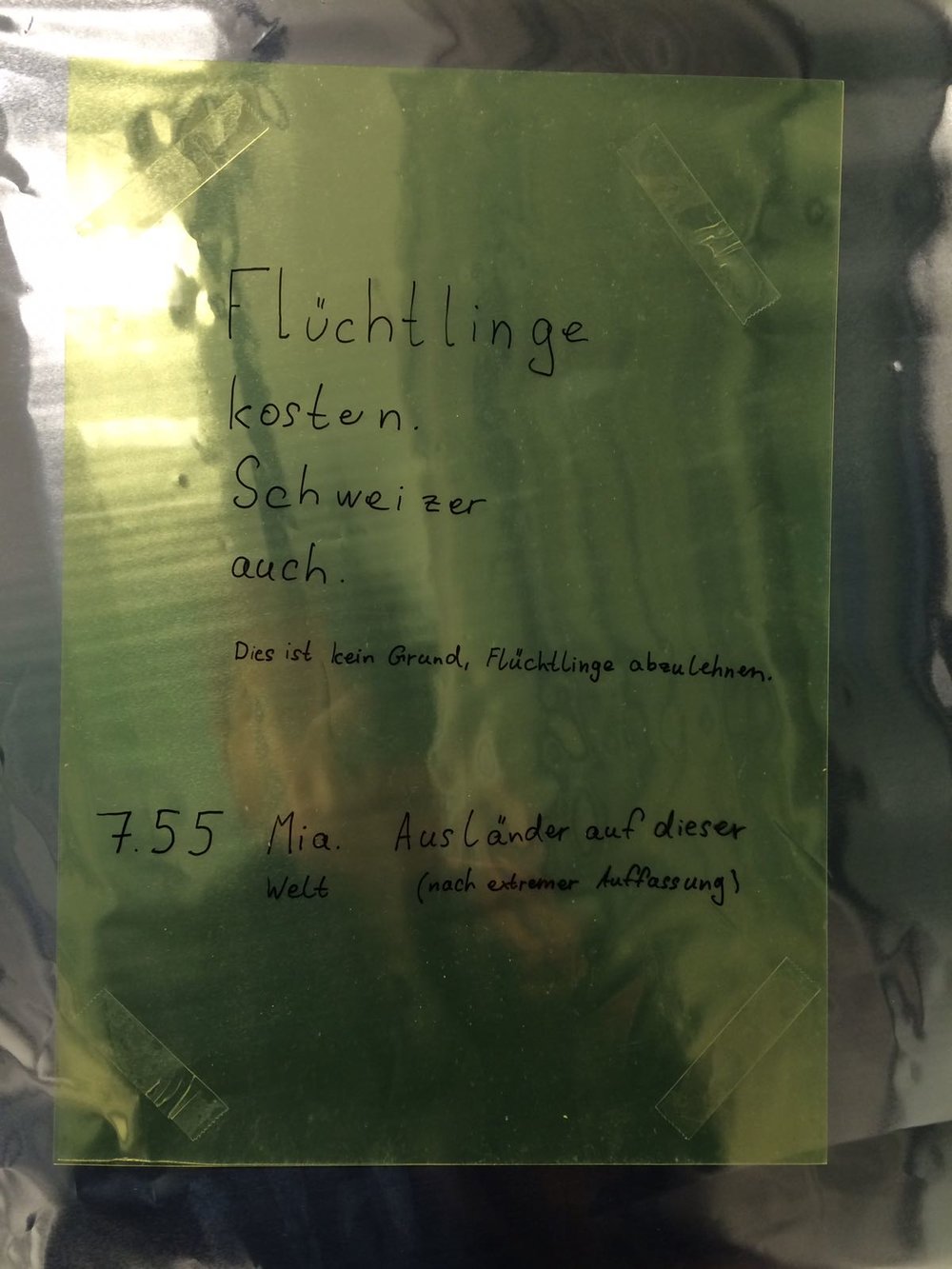

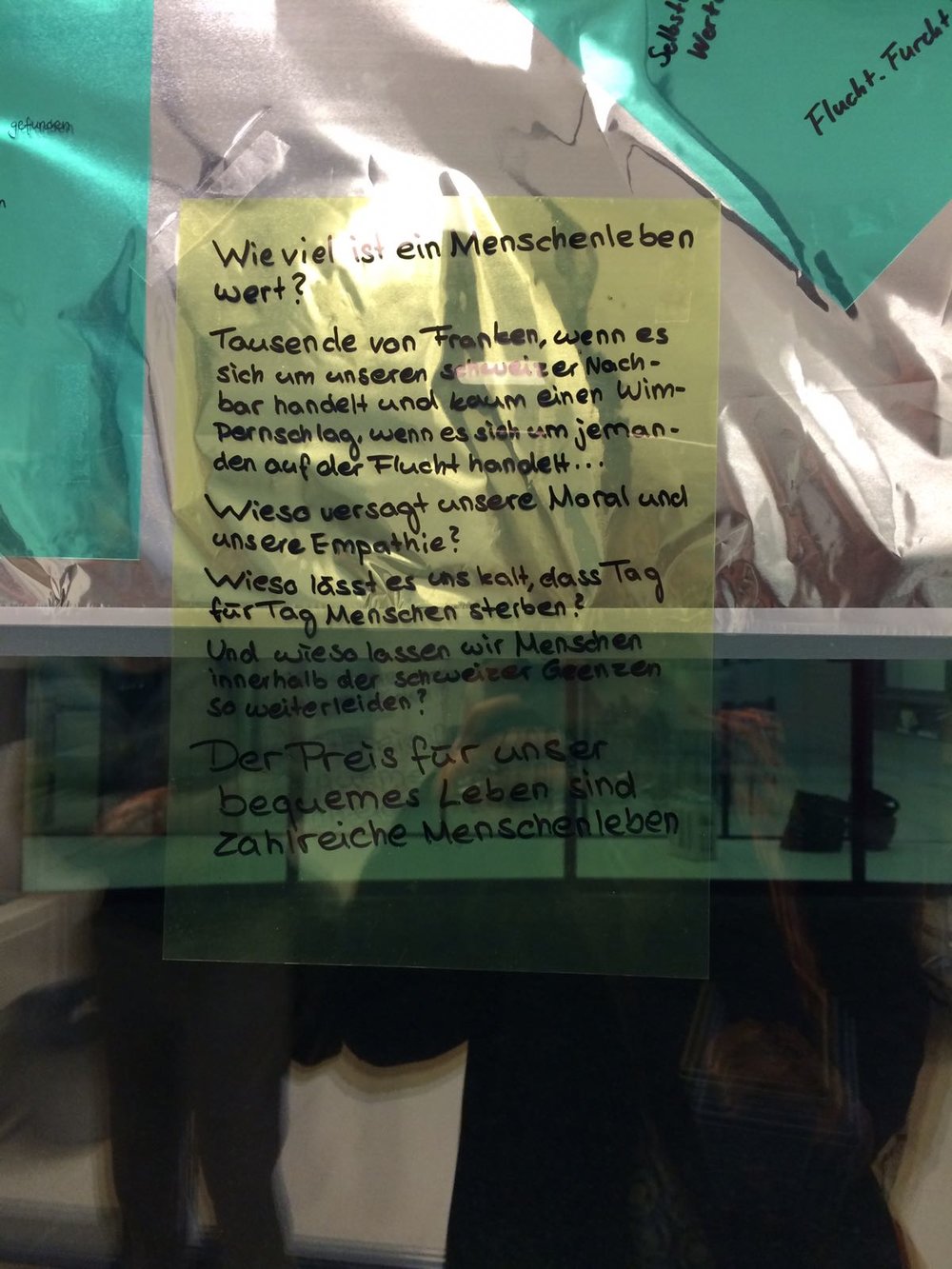

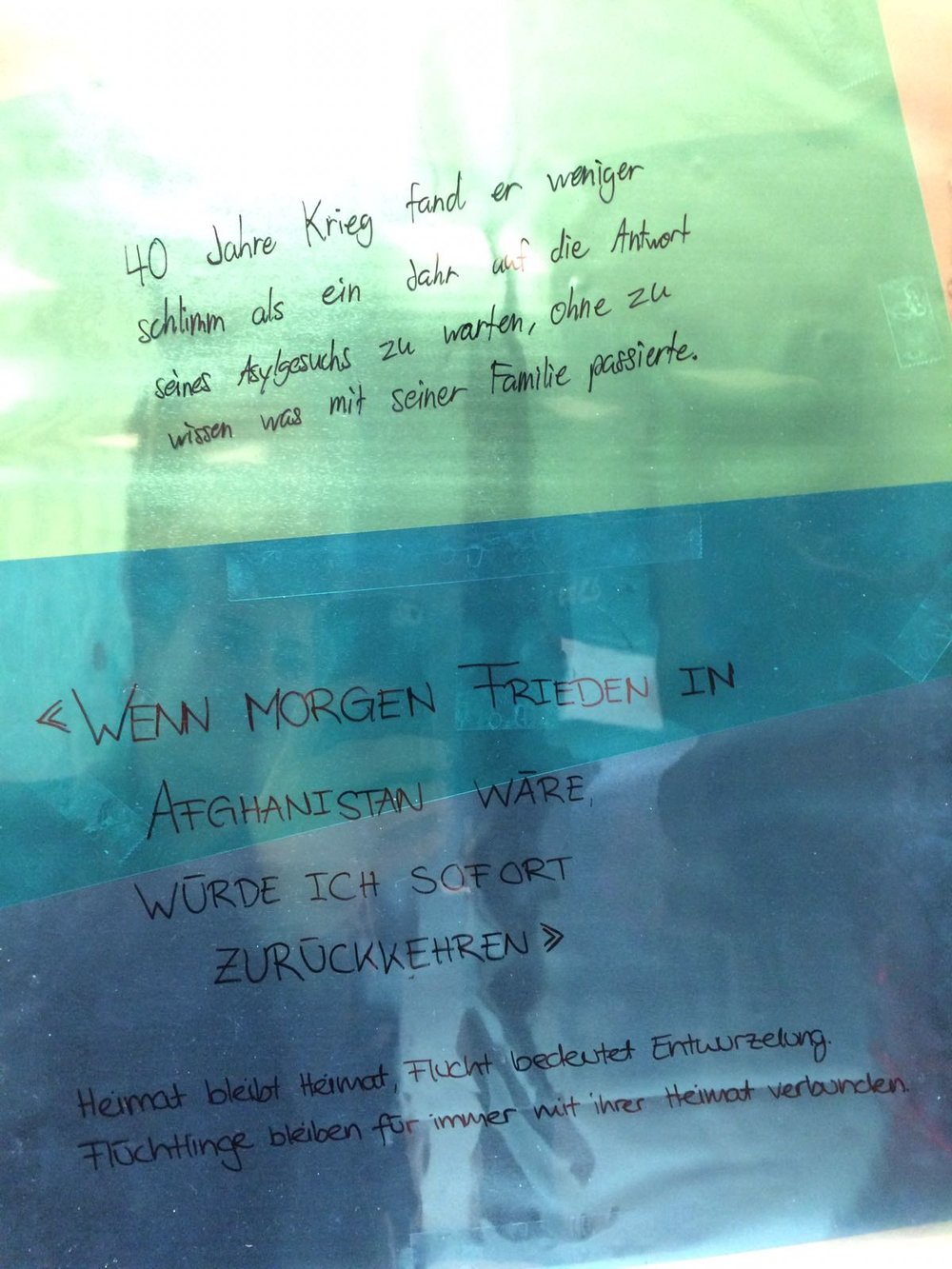

Zum Abschluss des Tages essen wir in der Klasse im Untergeschoss belegte Brote, die die Schule uns offeriert. Alle waren «in verschiedenen Ländern» und haben sich viel zu erzählen. Unsere Klassenlehrerin verteilt uns noch Folien, auf denen wir unsere Gedanken festhalten können. Diese kleben wir dann auf eine Alufolie im Lichthof. Die Alufolie reflektiert den Betrachter, ebenso wie die Gedanken das Erlebte reflektieren. Ich laufe um die Gedanken und Folien herum, lese dies und jenes. Es ist inter-ssant, was die Fünft- und Sechstklässler*innen von diesem Tag mitgenommen haben. Ein Bild eines Panzers, der durch eine verwüstete Strasse fährt. «Hutu und Tutsi. Eine französische Erfindung». Oder die Frage, wie man so herzlos sein kann, Flüchtlinge auszunützen, indem man als Schlepper tausende von Franken für die Überfahrt über das Mittelmeer verlangt.

Ich habe den Eindruck, dass der Tag vielen Schüler*innen gefallen hat. Die Notizen auf den Folien wirken überwiegend positiv, und solche wie «Den Vortrag fand ich überflüssig, aber unterhaltsamer Dialekt [gemeint war die Frau aus Sri Lanka]» amüsieren mich eher als dass sie mich nachdenklich machen.

Es freut mich, dass der Tag gut angekommen ist. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich nämlich die Idee, einen Flüchtlingstag an unserer Schule zu veranstalten, da mir aufgefallen ist, wie viele meiner Mitschüler*innen sich für das Thema interessieren, aber kaum eine Ahnung haben, wie die Situation für Flüchtlinge in der Schweiz aussieht. Täglich werden wir durch die Medien damit konfrontiert, aber Hintergrundwissen zu einzelnen Ländern, aus denen Menschen in die Schweiz ziehen, haben wir kaum. Und Ziel der Bildung ist es doch gerade, uns zu kritisch denkenden Menschen zu machen, die nicht einfach Aussagen anderer für bare Münze nehmen, obwohl sie im Innern eigentlich nicht wissen, worum es geht. Ausserdem werden wir bald stimmberechtigt, und sollten über ein so wichtiges Thema wie Flüchtlinge informiert sein. Meine Freundin Lea (aus dem SOV) war begeistert und meinte, ich solle der Schulleitung den Vorschlag per Mail schicken. Rektor Zollinger gefiel die Idee. Und so setzten sich letzten Herbst der Schulleiter, SOV-Präsidentin, interessierte Lehrer*innen und ich uns zusammen und überlegten uns das Programm. Einfach nur Fluchtgeschichten zu hören war nicht die Idee. Wir wollten Fakten und Wissen über die Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen. Die SFH unterstützte uns dabei. Nach etwa sechs Sitzungen war der Tag fertig geplant, die Schüler*innen in verschiedene Ländergruppen eingeteilt und die Kuchenmitbringer aus den jeweiligen Klassen festgelegt. Wir waren sehr gespannt, wie die Schüler*innen reagieren würden.

Ihr könnt gerne im Untergeschoss stehen bleiben und die Gedanken und Notizen auf den Folien lesen. Sie werden bis Weihnachten dort aufgehängt sein. Es lohnt sich wirklich sehr! Und mal sehen, vielleicht gibt es bald wieder einen Flüchtlingstag für euch.

Notiz: Auf Begehren der Autorin haben wir die männliche und weibliche Schreibweise mit dem sog. Gendersternchen (*) zusammengefasst.

Der Flüchtlingstag an der HoPro hat am 28. November für Fünft- und Sechstklässler stattgefunden.

.jpeg)